Ателектаз легкого — состояние, при котором часть легкого сжимается или не наполняется воздухом, что может нарушить дыхательную функцию. Знание видов, причин, симптомов и методов лечения ателектаза важно для своевременной диагностики и эффективного лечения. В статье рассмотрим ключевые аспекты ателектаза, что поможет читателям лучше понять его природу и принять меры для поддержания здоровья дыхательной системы.

Виды ателектаза

В зависимости от происхождения выделяют два типа ателектаза легких:

- врожденный (первичный) — легкие плода находятся в спавшемся состоянии до первого вдоха; если легкие не расправляются после рождения, это первичный ателектаз;

- вторичный (приобретенный) — возникает, когда ранее функционировавшая легочная ткань спадает.

Существуют формы ателектаза, не считающиеся патологией:

- внутриутробный ателектаз — легкие плода не функционируют до рождения и ожидают первого вдоха;

- физиологический ателектаз — иногда наблюдается у здоровых людей, не представляет опасности и является функциональным резервом легких.

Ателектаз классифицируют по объему поражения:

- ацинозный — затронут один ацинус (структурная единица легких);

- дольковый — поражена долька;

- сегментарный — затронут сегмент;

- долевой — одна доля легкого;

- тотальный — все легкое.

Также выделяют классификацию по причинам вторичного ателектаза:

- обструктивный (обтурационный) — возникает из-за закупорки трахеобронхиального дерева;

- компрессионный — развивается из-за сжатия легочной ткани извне;

- контракционный — диагноз выставляется при сжатии альвеол фиброзной тканью;

- ацинарный — возникает из-за недостатка сурфактанта в альвеолах, часто при респираторном дистресс-синдроме.

Различают острые и постепенно развивающиеся ателектазы, с осложненным или неосложненным течением, а также стойкие или преходящие.

Ателектаз легкого — частичное или полное спадение легочной ткани, нарушающее дыхательную функцию. Врачи выделяют обструктивный, компрессионный и постоперационный ателектазы. Основные причины связаны с закупоркой дыхательных путей, сдавлением легкого или послеоперационными осложнениями. Симптомы варьируются от одышки и кашля до болей в груди и цианоза. Лечение зависит от причины и степени тяжести состояния. Рекомендуются бронхоскопия для удаления препятствий, физиотерапия для улучшения вентиляции и, в некоторых случаях, хирургическое вмешательство. Раннее обращение к специалисту и адекватная терапия важны для восстановления функции легких и предотвращения осложнений.

Ателектаз легкого представляет собой частичное или полное спадение легочной ткани, что может привести к серьезным последствиям для дыхательной функции. Эксперты выделяют несколько видов ателектаза, включая обструктивный, компрессионный и постоперационный. Основными причинами возникновения являются закупорка дыхательных путей, давление со стороны окружающих структур и недостаточная вентиляция после хирургических вмешательств. Симптомы могут варьироваться от одышки и кашля до болей в груди и цианоза. Лечение зависит от причины и степени тяжести состояния, и может включать физиотерапию, бронхоскопию или хирургическое вмешательство. Важно своевременно диагностировать ателектаз, чтобы предотвратить развитие осложнений и улучшить качество жизни пациента.

Причины и механизм развития

Итак, суть ателектаза в том, что по какой-то причине в альвеолы перестает поступать воздух и стенки их спадаются. Причины могут быть самыми разнообразными.

Первичный ателектаз, как правило, связан с аспирацией (заглатыванием) плодом околоплодных вод, мекония или слизи в процессе прохождения по родовым путям матери. Нередко он возникает у недоношенных младенцев, поскольку у них в альвеолах еще не образуется сурфактант – вещество, выстилающее стенки этих воздушных мешочков и препятствующее их спадению. Более редкие причины врожденного ателектаза – внутричерепные травмы, полученные в процессе родов, и врожденные пороки развития легких.

Причинами вторичного ателектаза могут стать:

- обтурационный – инородные тела, опухоль, растущая в полость бронха, большое количество густой вязкой слизи;

- компрессионный – опухоли средостения, плевры, увеличенные внутригрудные лимфоузлы (туберкулезной природы, при саркоидозе или лимфоме), аневризма аорты, пневмо-, гемо-, хило-, пио- или гемопневмоторакс, экссудативный плеврит;

- послеоперационный – выделение слизистой бронхов большого количества слизи в сочетании со снижением их способности ее выводить (это результат операционной травмы);

- у лежачих больных – плеврит, перитонит, отравление некоторыми лекарственными препаратами, паралич диафрагмы;

- у астматиков – бронхоспазм в сочетании с выраженным отеком слизистой оболочки бронхов.

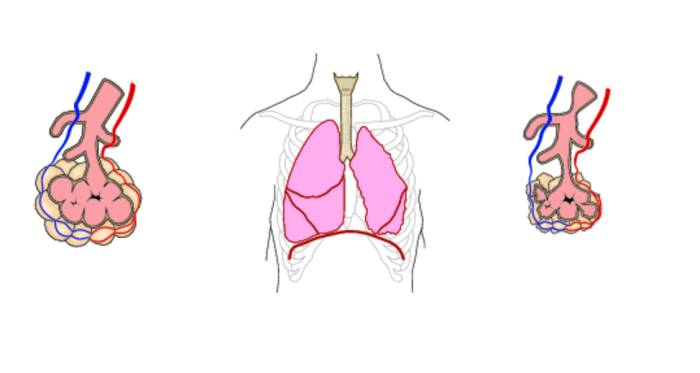

Течение ателектаза легких можно разделить на 3 стадии:

- спадение альвеол;

- расширение сосудов и наполнение легочной ткани кровью, выделение ее клетками невоспалительной отечной жидкости, локальный отек; через 2-3 суток – признаки воспаления вплоть до развития пневмонии;

- замещение патологически измененной ткани соединительной с формированием очагов пневмосклероза, ретенционных кист бронхов, бронхоэктазов.

Участок легкого спадается, в полости плевры возрастает давление, это приводит к смещению на сторону поражения органов средостения. В тяжелых случаях из-за нарушения тока в спавшемся легком крови и лимфы развивается отек легких.

| Вид ателектаза | Причины | Симптомы | Лечение |

|---|---|---|---|

| Обтурационный (обструктивный) | Бронхиальная обструкция (опухоль, инородное тело, слизь, сгусток крови) | Кашель (иногда с мокротой), одышка, боль в груди, цианоз, тахикардия, лихорадка (при инфекции) | Удаление обструкции (бронхоскопия, муколитики, отхаркивающие средства), кислородная терапия, дыхательная гимнастика, антибиотики (при инфекции) |

| Компрессионный | Внешнее давление на легкое (плеврит, пневмоторакс, опухоль, асцит, увеличенная печень или селезенка) | Одышка, боль в груди, кашель (может отсутствовать) | Лечение основной причины, дренирование плевральной полости (при пневмотораксе), кислородная терапия |

| Ателектаз, связанный с нарушением функции легких | Повреждение легочной ткани (пневмония, фиброз), слабость дыхательных мышц, нарушение функции дыхательного центра | Одышка, кашель, цианоз, тахипноэ | Кислородная терапия, дыхательная поддержка (ИВЛ), лечение основной причины, физиотерапия |

| Резорбционный | Блокирование небольших бронхов (слизь, воспаление) | Может протекать бессимптомно, или проявляться легким кашлем, одышкой | Часто разрешается самостоятельно, муколитики, отхаркивающие средства, дыхательная гимнастика |

| Цикатрициальный | Рубцевание легочной ткани после воспаления или травмы | Одышка, кашель, ограничение подвижности грудной клетки | Физиотерапия, дыхательная гимнастика, в тяжелых случаях – хирургическое вмешательство |

Интересные факты

Вот несколько интересных фактов об ателектазе легкого:

-

Разнообразие видов: Ателектаз может быть классифицирован на несколько типов, включая обструктивный (возникает из-за блокировки дыхательных путей), компрессионный (вызван давлением на легкие, например, при наличии жидкости в плевральной полости) и постоперативный (часто наблюдается после хирургических вмешательств, особенно на грудной клетке). Каждый тип требует специфического подхода к лечению.

-

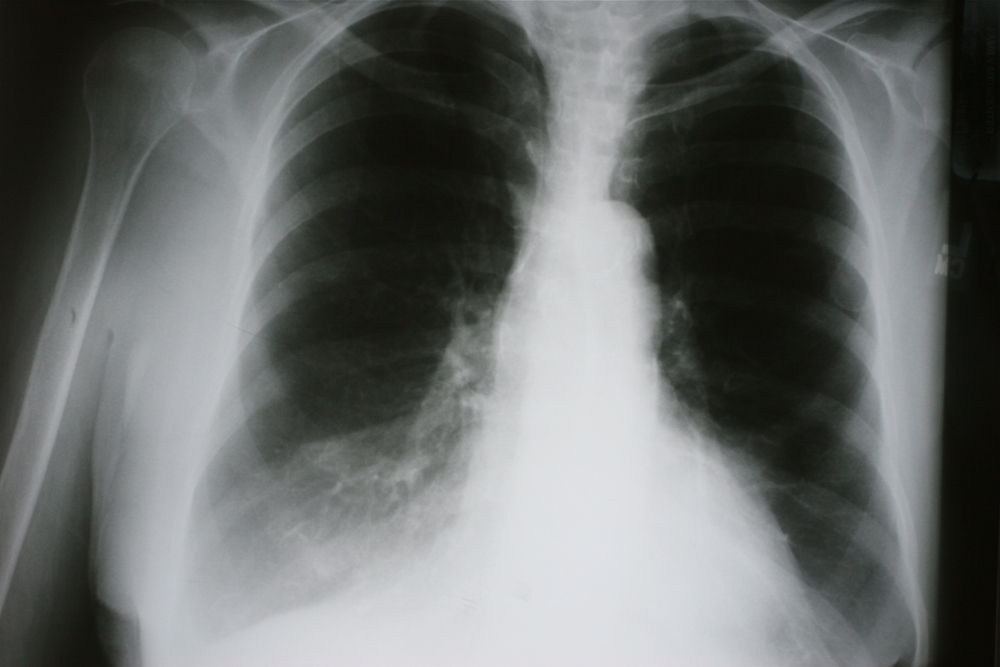

Симптомы и диагностика: Ателектаз может проявляться различными симптомами, включая одышку, кашель и боль в груди. Однако в некоторых случаях заболевание может протекать бессимптомно, что делает его трудным для диагностики. Рентгенография грудной клетки и компьютерная томография являются основными методами для выявления ателектаза.

-

Лечение и профилактика: Лечение ателектаза зависит от его причины и может включать физическую терапию, бронхоскопию для удаления препятствий, а также кислородотерапию. Профилактика включает дыхательную гимнастику и регулярное движение, особенно после операций, чтобы предотвратить накопление слизи и улучшить вентиляцию легких.

Клинические проявления

Выраженность симптомов зависит от степени поражения легочной ткани и скорости спадения альвеол. При быстром процессе, затрагивающем целую долю или все легкое, может развиться острая дыхательная недостаточность, угрожающая жизни пациента. В таких случаях наблюдаются:

- внезапная и выраженная одышка;

- сухой кашель;

- сильная боль в грудной клетке с пораженной стороны;

- резкое снижение артериального давления;

- учащенное сердцебиение;

- цианоз (посинение) кожи.

Ателектаз небольшого размера может протекать без заметных симптомов, но со временем у пациента может возникнуть едва ощутимая одышка, усиливающаяся при отсутствии лечения. В области с пониженной воздушностью может развиться ателектатическая пневмония – воспаление легких.

Повышение температуры, продуктивный кашель, общая слабость и нарастающие признаки интоксикации могут указывать на начало абсцедирующей пневмонии.

Ателектаз легкого – это состояние, при котором часть легкого сжимается или не раскрывается, что снижает функцию дыхания. Существует несколько видов ателектаза: обструктивный, связанный с закупоркой дыхательных путей, и компрессионный, возникающий из-за давления на легкие. Причины варьируются от опухолей и инородных тел до воспалительных процессов. Симптомы включают одышку, кашель и боль в груди, что делает диагностику важной. Лечение зависит от причины и может включать физиотерапию, бронхоскопию или хирургическое вмешательство. Важно своевременно обращаться к врачу, чтобы избежать осложнений.

Принципы диагностики

Предварительный диагноз основывается на жалобах пациента, данных анамнеза заболевания (когда появились симптомы, с чем пациент связывает свое состояние и так далее) и жизни (заболевания и операции, перенесенные ранее), объективного обследования (над спавшимся легким дыхание не проводится – при аускультации дыхательные шумы в этой области отсутствуют). Подтверждается он на основании результатов лабораторных и инструментальных методов исследования.

Из лабораторных методов определенное значение в диагностике ателектаза легких имеет анализ крови на газовый ее состав – при данной патологии будет обнаружено снижение парциального давления кислорода.

Среди инструментальных методов диагностики информативными являются:

- Рентгенография легких в двух (прямой и боковой) проекциях. Будет обнаружено однородное затемнение участка легочного поля, смещение в сторону поражения средостения, высокое стояние купола диафрагмы с пораженной стороны. Здоровое легкое с повышенной воздушностью.

- Рентгеноскопия легких. Важен характер смещения органов средостения при дыхании: для ателектаза характерно смещение их в сторону поражения на вдохе, а на выдохе и при кашле – в противоположную сторону.

- Компьютерная томография легких. Назначается в тяжелых, сомнительных случаях. Позволяет визуализировать даже маленькие ателектазы.

- Бронхоскопия. С ее помощью можно выявить, что вызвало обструктивный ателектаз – обнаружить инородное тело или новообразование в просвете дыхательных путей.

- Бронхография, ангиопульмонография. Позволяют оценить размеры спавшейся области легких.

Дифференциальная диагностика

Ателектаз легких имеет схожие симптомы с другими заболеваниями дыхательной системы и смежных органов. Для точной диагностики требуется дифференциальный анализ:

- гипоплазия или агенезия легкого;

- расслабление диафрагмы;

- междолевой плеврит;

- увеличение вилочковой железы;

- опухоли легкого или органов средостения;

- диафрагмальная грыжа;

- пневмония;

- цирроз легкого;

- гемоторакс.

Принципы лечения

Цель лечения – восстановить проходимость дыхательных путей, расправить спавшиеся альвеолы и обеспечить ткани организма кислородом.

При врожденном ателектазе младенцу требуется неотложная помощь: отсасывание посредством резинового катетера содержимого дыхательных путей, если это не помогло – интубация трахеи.

При ателектазе приобретенном лечение может включать в себя:

- лечебно-диагностическую бронхоскопию (если путем бронхоскопии врач обнаруживает в просвете бронха инородное тело, используя тот же бронхоскоп, он может его извлечь – проходимость бронхов восстановится, спавшиеся альвеолы вновь наполнятся воздухом и будут выполнять свои функции);

- бронхоальвеолярный лаваж, или эндоскопическая санация бронхиального дерева (применяют этот метод в том случае, если причиной обтурационного ателектаза стала вязкая трудноотделяемая мокрота);

- постуральный дренаж (заключается в том, что пациенту придают положение, способствующее отхождению мокроты);

- перкуторный (постукиваниями) массаж грудной клетки (также способствует отхождению мокроты);

- ингаляции кислорода;

- ингаляции бронхолитических препаратов или ферментов;

- лекарственные средства, разжижающие мокроту (амброксол) и облегчающие ее выведение (препараты на основе плюща, подорожника и прочие);

- антибактериальная терапия (антибиотики широкого спектра действия – цефиксим, цефтриаксон и другие);

- плевральная пункция и дренирование плевральной полости (в случае компрессионного ателектаза, связанного с избытком жидкости в полости плевры);

- дыхательная гимнастика;

- хирургическое вмешательство (удаление причины ателектаза, например, опухоли, или же, в случае невозможности расправления легкого вышеуказанными методами, развития осложнений – иссечение (резекция) области ателектаза).

Профилактика и прогноз

Прогноз при ателектазе зависит от причины и времени начала лечения. Исследования показывают, что устранение причины спадения альвеол и адекватная терапия в первые 24-72 часа почти всегда приводят к полному восстановлению функций пораженной части легкого. Если помощь не оказана вовремя, могут возникнуть необратимые изменения.

Массированные ателектазы часто заканчиваются летальным исходом в короткие сроки.

Для профилактики заболевания рекомендуется:

- предотвращение аспирации инородных предметов и содержимого желудка;

- поддержание нормальной проходимости трахеи и бронхов;

- устранение внешних причин сжатия трахеобронхиального дерева;

- для лежачих больных – регулярная смена положения и выполнение дыхательной гимнастики;

- после операций на легких – ранняя активизация, лечебная физкультура и мероприятия для отхождения мокроты.

К какому врачу обратиться

При подозрении на ателектаз нужно обратиться к терапевту, который после первичной диагностики направит больного к пульмонологу. Дополнительно может потребоваться и консультация других специалистов – инфекциониста, хирурга, онколога, аллерголога. У новорожденных ателектаз легких лечат неонатологи.

Заключение

Ателектаз легких — это состояние, при котором часть легочных альвеол спадает из-за недостатка воздуха. Он может возникнуть у взрослых и детей по различным причинам. Симптомы зависят от площади ателектаза и включают одышку, сухой кашель, цианоз кожи. При инфекции могут наблюдаться повышение температуры и другие признаки интоксикации.

Для диагностики используются бронхоскопия и рентгенография. Лечение зависит от типа ателектаза и направлено на восстановление проходимости дыхательных путей и расправление альвеол.

Профилактические меры помогают избежать ателектаза, а своевременное лечение способствует восстановлению функций пораженной части легких.

О ателектазе легкого можно узнать в программе «Жить здорово!» с Еленой Малышевой (см. с 31:05 мин.):

Осложнения ателектаза

Ателектаз легкого может привести к различным осложнениям, которые могут значительно ухудшить состояние пациента и затруднить лечение. Одним из наиболее распространенных осложнений является развитие пневмонии. Поскольку часть легкого не функционирует должным образом, это создает благоприятные условия для размножения бактерий, что может привести к воспалению легочной ткани.

Еще одним серьезным осложнением является дыхательная недостаточность. При значительном снижении объема легкого, особенно если ателектаз затрагивает большую его часть, может возникнуть недостаток кислорода в крови. Это состояние требует немедленного вмешательства и может потребовать применения кислородной терапии или механической вентиляции.

Кроме того, ателектаз может способствовать развитию плеврита — воспаления плевры, оболочки, окружающей легкие. Это состояние может вызвать боль в груди, затрудненное дыхание и накопление жидкости в плевральной полости, что дополнительно усугубляет дыхательную функцию.

В некоторых случаях ателектаз может привести к образованию бронхиальной обструкции, когда сужение или закупорка бронхов препятствует нормальному воздухообмену. Это может вызвать хронические респираторные заболевания и ухудшить качество жизни пациента.

Также стоит отметить, что длительный ателектаз может привести к изменениям в структуре легочной ткани, что может вызвать необратимые изменения и привести к хроническим заболеваниям легких. Поэтому важно своевременно диагностировать и лечить ателектаз, чтобы минимизировать риск осложнений и улучшить прогноз для пациента.

Вопрос-ответ

Что такое ателектаз легкого и как он классифицируется?

Ателектаз легкого — это состояние, при котором часть легкого сжимается или не наполняется воздухом, что приводит к снижению дыхательной функции. Он классифицируется на несколько видов: обструктивный (вызванный блокировкой дыхательных путей), компрессионный (вызванный давлением на легкие), и постоперативный (развивается после хирургических вмешательств). Каждый вид имеет свои причины и особенности лечения.

Какие симптомы могут указывать на наличие ателектаза?

Симптомы ателектаза могут варьироваться в зависимости от степени поражения легкого. Основные проявления включают одышку, кашель, боль в груди, а также снижение уровня кислорода в крови. В некоторых случаях ателектаз может протекать бессимптомно, особенно если затрагивается небольшая часть легкого.

Как проводится лечение ателектаза легкого?

Лечение ателектаза зависит от его причины и степени тяжести. В большинстве случаев требуется устранение причины, например, удаление инородного тела или лечение инфекции. Также могут применяться дыхательные упражнения, физиотерапия и, в некоторых случаях, бронхоскопия. В тяжелых случаях может потребоваться хирургическое вмешательство для восстановления нормальной функции легкого.

Советы

СОВЕТ №1

Регулярно проходите медицинские обследования, особенно если у вас есть предрасположенность к заболеваниям легких. Раннее выявление проблем может помочь предотвратить развитие ателектаза.

СОВЕТ №2

Обратите внимание на симптомы, такие как одышка, кашель или боль в груди. Если вы заметили их у себя или у близких, не откладывайте визит к врачу для диагностики и лечения.

СОВЕТ №3

Следите за своим образом жизни: избегайте курения и загрязненного воздуха, занимайтесь физической активностью и поддерживайте здоровую диету. Это поможет укрепить легкие и снизить риск развития ателектаза.

СОВЕТ №4

Если вам уже поставили диагноз ателектаз, строго следуйте рекомендациям врача по лечению и реабилитации. Это может включать дыхательную гимнастику и физиотерапию для восстановления функции легких.